Die korrekte und vollständige Beantwortung der Risiko- und Gesundheitsfragen im Antrag erhöht die Leistungswahrscheinlichkeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung maßgeblich.

Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, hat gem. Abs. 1 des § 19 Versicherungsvertragsgesetz „die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen“.

Es spielt keine Rolle, was der Versicherungsnehmer für erheblich oder auch nicht erheblich hält. Ein solcher Interpretationsspielraum besteht nicht.

Gesundheitsfragen im BU-Antrag lesen und verstehen – Inhaltsverzeichnis

Abfragesystematik im Antrag einer Berufsunfähigkeitsversicherung

Der ein oder andere Schlaubischlumpf unter meinen Interessenten kommt bereits mit konkreten Vorstellungen oder Wünschen in Bezug auf die Abfragezeiträume auf mich zu.

Beispiel: “… ich hab da gelesen, Versicherer x fragt nur 3 Jahre, dann ist es doch verjährt …”

Häufig spielen reine Abfragezeiträume jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist, wonach der Versicherer tatsächlich fragt. Schauen wir uns die üblichen Abfragesystematiken einer Berufsunfähigkeitsversicherung nachfolgend einmal genauer an.

Zunächst sind die Antragsfragen einer Berufsunfähigkeitsversicherung in zwei grundsätzlich unterschiedliche Abfragesystematiken zu unterscheiden:

- bestehen und bestanden Fragen

- untersucht, behandelt, beraten Fragen

Bei „untersucht, behandelt, beraten“ wird die tatsächliche Konsultation des Arztes (oder Heilberufler) ergebnisneutral abgefragt. Sprich, der angabepflichtige Umstand ist der Arztbesuch im Zusammenhang mit zum Beispiel einer Erkrankung. Das Ergebnis der Untersuchung oder Behandlung ist zunächst nebensächlich für die Angabepflicht.

Bei „bestehen, bestanden“ wird abgefragt, ob bspw. eine Erkrankung im Abfragezeitraum tatsächlich bestand. Es kommt nicht auf einen Arztbesuch an.

Diese Fragestellung relativiert reine Abfragezeiträume insbesondere bei degenerativen oder dauerhaften / schlummernden / nicht heilbaren Erkrankungen (bspw. Skoliosen, Autoimmunerkrankung, Neurodermitis ua.).

Plattes Beispiel: Habe ich bspw. nur einen Arm, ist das bei „bestehen, bestanden“ selbstverständlich auch dann angabepflichtig, wenn diesbezüglich in den letzten 5 oder 10 Jahren nicht tatsächlich durch einen Arzt behandelt wurde.

Keine der beiden Fragestellungen ist pauschal besser als die andere. Es kommt stets auf die tatsächlichen Details im Einzelfall an. In der Regel gibt es in allen Anträgen auch Pauschalfragen (bspw. Behinderungen, Unfallfolgen etc.), die eine grundsätzlich Systematik auch wieder aufheben können. Zudem kombinieren immer mehr Versicherer die beiden Fragestellungen miteinander.

Was wird eigentlich im BU-Antrag abgefragt?

Im zweiten Schritt ist der Inhalt der Fragestellung zu erfassen. Folgende Inhalte können abgefragt werden:

- Krankheiten

- Beschwerden

- Störungen & Beeinträchtigungen

- Weiteres, bspw. Missempfindungen

Eine Krankheit im Sinne einer Antragsfrage in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein Gesundheitszustand, der vom Normalen ernsthaft abweicht und behandlungsbedürtig war oder ist oder Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hat.

Die damit verbundenen Beschwerden müssen zu einer nicht ganz unerheblichen Funktionsstörung geführt haben. Vereinfacht: Spürbare Einschränkung im Alltag. Bestehende Krankheiten, die im Abfragezeitraum beschwerdefrei (oder erscheinungsfrei / schlummernd) waren, sind in den meisten Anträgen angabepflichtig. Insbesondere bei „bestehen / bestanden“-Fragen …

Besonders schwere Erkrankungen (bspw. Krebs, HIV / Aids) können durchaus auch zeitlich unbefristet abgefragt werden.

Um Interpretationsspielräume zu schließen und Missverständnissen vorzubeugen, werden üblicherweise Krankheiten immer in Kombination mit Beschwerden abgefragt.

Beschwerden grenzen sich zunächst insofern von der Krankheit ab, als dass (klare) Beschwerden vorlagen aber die eigentliche Krankheit (bspw. Ursache / Ausprägung / Therapie) noch nicht abschließend diagnostiziert oder behandelt ist.

Die Beschwerden müssen selbst noch keinen Krankheitswert und auch noch keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit haben.

Antragsfragen nach Störungen und (Gesundheits-)beeinträchtigungen sind wesentlich weitreichender als Antragsfragen nach Krankheiten und Beschwerden.

Darunter sind gesundheitliche Beeinträchtigungen zu verstehen, die eben NOCH nicht die Schwere oder Intensität einer Krankheit aufweisen. Zumindest dann, wenn die gesundheitliche Einschränkung nicht offenkundig belanglos oder mit Sicherheit vorübergehend ist (einmalige Kopfschmerzen nach 3-4 Bier zu viel).

Störungen und Beeinträchtigungen grenzen sich von der Krankheit insofern ab, als das tatsächliche Ursache, Therapie-, Behandlungs- und Diagnosestand unerheblich sind.

Störungen beziehen sich insbesondere auf Funktionseinschränkungen (bspw. Hören / Sehen), Schmerzzustände und vor allem psychische Beeinträchtigungen. Jeweils losgelöst von der Behandlungsbedürftigkeit, losgelöst von einer ärztlichen Behandlung oder Diagnose.

Im Grunde sind Störungen einfach nur eine Abweichung von der Norm.

Antragsfragen, die wiederum in gänzlicher Beliebigkeit (bspw. Missempfindungen) ausgestaltet sind, bergen das höchste Potential für eine Anzeigepflichtverletzung. Ob schuldhaft und über die Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung muss im Zweifelsfall ein Richter entscheiden. Das kann wiederum nicht die Zielsetzung beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sein.

Entsprechend empfehle ich ausdrücklich, beim Abschluss bevorzugt saubere Antragsfragen zu wählen.

Die Gesundheitsfragen im Antrag einer Berufsunfähigkeitsversicherung sollten also ganz genau gelesen und vor allem auch verstanden werden.

Das fällt nicht nur den Versicherungsnehmern regelmäßig schwer. Auch Vermittlerkollegen, die ab und zu mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung vermitteln, haben hier häufig erhebliche Probleme. Insbesondere dann, wenn es am medizinischen Grundverständnis fehlt.

Was ich am nachfolgenden Beispiel einmal ausführlich darstellen möchte.

Neurodermitis – Behandlungsfrei oder beschwerdefrei?

Eine Neurodermitis kann im Abfragezeitraum durchaus vollständig behandlungsfrei sein. Betroffene lernen mit der Erkrankung umzugehen. Bei sporadischem, geringfügigem Auftreten wird regelmäßig einfach mit fettenden Cremes behandelt, dafür bedarf es keines Arztbesuchs.

Die Story ist somit behandlungsfrei, aber noch lange nicht beschwerdefrei. Beschwerdefrei hieße bei einer Neurodermitis nämlich grundsätzlich erscheinungsfrei.

Während Behandlungsfreiheit (im Abfragezeitraum) bei einer Neurodermitis eher die Regel ist, ist Beschwerdefreiheit die Ausnahme.

Bei einer „bestehen, bestanden“-Frage nach Krankheiten und Beschwerden der Haut ist die Story mit höchster Wahrscheinlichkeit angabepflichtig.

Bei „untersucht, behandelt, beraten“ vermutlich aber auch. Denn selbst wenn keine direkte ärztliche Intervention erfolgt, so wird die Story regelmäßig wenigstens anamnestisch erfasst und ggf. kontrolliert. In der GKV-Akte führt das häufig zu sogenannten Daueranamnesen, meint immer wieder durchgeschleifte und abgerechnete Diagnosen.

Leider begegnen mir vergleichbare Sachverhalte in der beruflichen Praxis häufiger. Insbesondere dann, wenn ein Vorvermittler aus Unwissen (oder anderen Motiven) suggerierte, „das müssen Sie doch nicht angeben …“, kann es richtig unschön werden.

Der nachfolgende Praxisfall aus meinem beruflichen Alltag sollte ein verständliches Beispiel liefern:

Aus der Praxis, mein Beratungsablauf

Die sorgfältige Aufbereitung der Gesundheitshistorie steigert die Leistungswahrscheinlichkeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung (in den ersten 10 Jahren) erheblich. Entsprechend lege ich einen großen Wert darauf.

Ich werde immer dazu raten, Gefahrumstände sorgfältig und detailliert aufzubereiten. Hier gehört der Arztbericht Berufsunfähigkeitsversicherung (oder Befund, Krankenhausentlassungsbericht etc.) zu den gängigsten und wirksamsten Instrumenten.

Auf Diskussionen mit Interessenten rund um die Interpretation von Antragsfragen und Abfragezeiträumen lasse ich mich nicht ein.

Leute, ehrlich: Eine solche Abwägung steht euch gemäß §19 VVG schlichtweg nicht zu. Wenn Ihr das aber unbedingt so haben wollt … im Umkreis von 20km habt ihr bestimmt 5-10 Ausschließlichkeitsvertreter, die sich alle über eine neue Kaffeebekanntschaft freuen würden. Aber bitte verschont mich mit sowas.

Prozessual werde ich eine spätere Risikovoranfrage auch immer so aufbauen, dass diese den gängigen Antragssystematiken entspricht. Das spart böse Überraschungen beim Ausfüllen des späteren Antrags. Nur im absoluten Einzelfall werde ich davon abweichen. Dann aber auch genau begründen warum und in Bezug auf welche Gesellschaft konkret.

Kurzum: Es reicht nicht Antragsfragen nur zu lesen, man sollte sie auch verstehen.

Sehr interessanter Artikel und Blog.

Wenn ich hier aber gedanklich den fiktiven Fall des Kollegen eines Schwagers danebenlege, wüsste ich leider trotzdem nicht auf Anhieb, was ihm zu raten wäre.

Wenn es wirklich keinerlei Aktenlage dazu gibt, weil man seit über 10 Jahren nicht mehr beim Arzt war, sollte man dann dennoch auf Verdacht „Störungen und Beeinträchtigungen“ um jeden Preis angeben?

Beispiel: Eine Person meint sich zu erinnern (kann die medizinischen Details aber beim besten Willen nicht mehr korrekt benennen, weil keine Unterlagen mehr vorliegen), dass bei ihr eine Einschränkung im Hüftbereich und wohl auch im Rücken vorliegt. Ohne zu marginalisieren – angenommen, es „zwickt“ derzeit manchmal bei bestimmten Bewegungsabläufen insgesamt selten und noch am meisten beim in der Freizeit betriebenen Kraftsport.

Was soll diese Person auf einschlägige Antragsfragen angeben?

Die Person ist nicht gerade dazu geneigt, etwa in einem Fragebogen zum Erstkontakt oder erst recht gegenüber dem Versicherer den Sachstand mit „Es zwickt manchmal in der Hüfte, Diagnose gab es wohl, weiß aber leider nicht mehr, ob damals gesichert oder diese auch heute noch so gestellt würde“, zusammenzufassen.

Das wäre ja nicht mal ansatzweise im erforderlichen Schema „Was war wann warum wie behandelt?“ zu erfassen.

Man weiß weder a) was es genau ist, noch b) warum. Man weiß nur, dass es in unregelmäßigen Abständen, bei manchen Bewegungsabläufen manchmal auftritt. Behandelt wurde es nie.

Neigt eine Person hier schon allzu sehr zu „kruder Interpretation von Antragsfragen“, wenn sie einen Spielraum gegeben sieht, die vermeintlichen Störungen nicht anzugeben?

Wenn die Person sich jetzt einreden lässt, nein nein dieser Spielraum existiere nicht, eine über das normale Maß hinausgehende Störung liege offensichtlich vor, die „IST“-Perspektive reiche nicht aus, man male sich doch bitte aus, wie sich der Umstand „rein statistisch im Hochrisikoalter (Mitte 40 – Anfang 50) auswirken könnte“ (!)

Soll diese Person nun extra zum Arzt zur Klärung des Befunds gehen und die erzeugte Aktenlage sowie ggf. Ausschlussklausel und/oder Risikozuschlag jedenfalls in Kauf nehmen?

Oder nimmt sie eher den Umstand, dass sie auch (wohlgemerkt ohne jegliche Untertreibung) sehr gut ohne Arztbesuch klarkommt, zum Anlass, das als normale oder etwa altersgemäße Belastungsreaktion bei sportlicher Betätigung schlimmstenfalls als „altersgemäßen Kräfteverlust“ zu verbuchen?

Ist es vielleicht doch noch offenkundig belanglos und mit Sicherheit stets vorübergehend (analog zu den Kopfschmerzen nach 3-4 Bier zu viel, etwa Rückenschmerzen vielleicht niemals nach dem Heben jenes Bierkastens, aber manchmal nach dem Heben eines Äquivalents von 21 Bierkästen, nie vor dem Getränkemarkt aber manchmal im Kraftraum)?

Ich frage für den (im Hauptberuf nicht körperlich tätigen) Kollegen eines Schwagers, notgedrungen, mangels Interpretationsspielraum

Die sinnvollste Antwort, alles andere ist Glaskugellesen:

Einen Interpretationsspielraum des Versicherungsnehmers sieht das VVG nicht vor.

Entsprechend empfiehlt sich ein Antrag, der eben diese Thematik sauber und rechtssicher nicht abfragt. Es gibt genügend brauchbare Versicherer, die nicht über Krankheiten und Beschwerden hinaus fragen. In Kombination mit „untersucht, behandelt, beraten“ statt „bestehen oder bestanden“ ergibt sich gem. Schilderung mangels eben „Untersuchung / Behandlung / Beratung“ auch keinerlei Problem.

Guten Tag Herr Breitag,

angenommen der Hausarzt hat 2006 eine Diagnose „Skoliose“ gestellt. Eigentlich eher: „Diagnose“ in Anführungszeichen. Er hat einfach eine Abrechnungsdiagnose eingetragen, weil er wegen Rückenproblemen Physiotherapie verschreiben wollte. Hat damals auch gepasst, das mit der Physiotherapie – nur von der Abrechnungsdiagnose habe ich erst erfahren, als ich mir einen Auszug meiner Patientendaten kommen ließ.

2009 habe ich einen Antrag auf BU-Versicherung bei einem Versicherer gestellt – habe dann dort nicht abgeschlossen. Der Versicherer schickte damals einen Fragebogen an den Hausarzt (ja, ohne Makler durchgezogen, war suboptimal … -.-) und der beantwortete folgende Fragen:

– Welche Gesundheitsstörungen / Krankheiten haben Folgen hinterlassen? Arztantwort: Keine

– Bestand oder besteht außerdem ein Gebrechen, eine Krankheit oder ein chronisches Leiden? Arztantwort: Nein

– Haben Sie Ihrem Patienten Medikamente zur regelmäßigen Einnahme verordnet? Wenn „Ja“, welche und wann? Arztantwort: Keine

Die Bundeswehr dokumentierte wenig später „Beckenschiefstand: Nein“ und „Beinverkürzung: – cm“ (also keine Verkürzung). Bei „Wirbelsäule“ stand ebenfalls nichts.

Basierend auf diesen Informationen würde ich doch die Skoliose nicht als Diagnose im Fragebogen einer BU-Versicherung angeben, oder?

Und zum Stichwort „Enthaftung“, das Sie an anderer Stelle hier im Blog erläutern: Wenn Sie mir als Versicherungsmakler im Zuge der Online-Beratung schriftlich per E-Mail sagen: „Ne, das mit der Skoliose usw. müssen Sie nicht angeben.“, dann bin ich doch als Kunde und Versicherter auf der sicheren Seite, oder täusche ich mich? Das sind ja Sachen, die fachlich sogar der Diagnose-stellende Arzt und versicherungstechnisch Sie als Makler ausgeräumt haben?

Mit freundlichen Grüßen

S. Bugatti

Zumindest für die mit Abschluss 2009 nicht angegebene Skolioseproblematik hat der Versicherer in 2020 keine Handhabe mehr. Mit anderen zeitlichen Gegebenheiten wäre das ebenfalls fraglich, da ein Hausarzt eine Skoliose eher schlecht per Handauflegen bestimmen kann und Minimalskoliosen bis 10 Grad Cobbwinkel bei 3 Jahren Abstand zu den Beschwerden von einer Allianz (im anderen Kommentar genannt) medizinisch glatt gezeichnet worden wären. Der vom Arzt ausgefüllte Fragebogen wirkt zudem zunächst als Hemmnis analog Arztbericht, was die Kenntnis des VN angeht.

Dieses „das müssen Sie nicht angeben“ ist ein weitaus komplexeres Thema, als es scheint. In diesem Fall ist der Versicherungsvertreter die günstigere Konstellation, wenn diesem vom VN nachweisbar die Information gem. „Auge und Ohr Prinzip“ zugegangen ist. Und wenn sich eine Angabepflicht ob Schwere der Umstände (bspw. überspitzt Herzinfarkt) nicht hätte aufdrängen müssen.

Beim Makler ist das ungleich komplexer. Bei gefahrerheblichen, sprich entscheidungsrelevanten Angaben gem. 19 VVG kommt beim Maklerverhalten dazu, dass der VN sich das Maklerverhalten anrechnen lassen muss. Salopp: Juristisch ist Makler = VN. Das ergibt sich aus den Rahmenbedingungen des §166 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BGB.

Ein Beispielurteil mit entsprechender Passage:

-> Makler handelt arglistig, wenn er gefahrerhebliche Angaben „unterdrückt“ -> Vertreter des VN gem. BGB

BGH vom 12.03.2014, IV ZR 306/13

Bedingt aber eben eine gänzlich andere, in der Schwere gravierendere Story, als das gem. Ihrer Schilderungen der Fall war. Siehe Kurzfassung des Urteils:

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/104200

Guten Tag Herr Breitag,

ich nehme auf meinen Kommentar oben und Ihre Antwort darauf Bezug:

Sie schrieben an anderer Stelle auf Ihrer Website: „Wenn ein Interessent mir […] etwas verschweigt, der Vertrag kommt zu Stande und in 5 Jahren steht der Interessent wegen VVA beim Leistungsantrag vor Gericht, muss ich die Behauptung “ hab ich meinem Makler gesagt, der sagte, ich soll das nicht angeben” widerlegen können.“ Wie machen Sie das Widerlegen außer anhand von Schriftverläufen?

In Ihrem Kommentar oben zum Blog-Artikel stand: „Makler = VN“, sprich: Was der Makler verbockt, verbockt im Zweifel der VN, weil ihm das Maklerverhalten zugerechnet wird. Ist es umgekehrt auch so? Wenn man dem eingangs genannten Zitat folgen würde, könnte man auch schlussfolgern: „Wenn ein Interessent Ihnen etwas (eine Diagnose) MITTEILT, der Vertrag kommt zu Stande und in 5 Jahren steht der Interessent wegen VVA beim Leistungsantrag vor Gericht, müssen Sie die Behauptung des Kunden “hab ich meinem Makler gesagt, der sagte, ich soll das nicht angeben” widerlegen können. Wenn der VN/Kunde aber die Makleraussage „Müssen Sie nicht angeben“ per E-Mail belegen kann, dann hat der Makler ein Problem beim Widerlegen, oder? Was passiert dann? Gibt es da Rechtsprechung dazu? Gilt dann wieder Makler = VN = VN selbst schuld?

Mit freundlichen Grüßen

S. Bugatti

Hier geht es um zwei unterschiedliche Dinge. Maklerverhalten im Sinne von Unterdrücken gefahrerheblicher / entscheidungsrelevanter Umstände ist zunächst in Folge §166 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BGB dem VN zuzurechnen. Siehe bspw. BGH vom 12.03.2014, IV ZR 306/13 (Ziffer 23 des Urteils).

Dies regelt die rechtliche Beziehung zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer unter Berücksichtigung der speziellen Rolle des Versicherungsmaklers. Ein pauschales „der Makler sagte, das müsse ich nicht angeben“ ist gegenüber dem Versicherer also keinesfalls automatisch ein entlastender Umstand. Speziell dann nicht, wenn sich die Angabe hätte aufdrängen müssen. Was im Zweifelsfall ein Richter zu entscheiden hat.

Kann der VN aber dem Makler einen Fehler nachweisen (genauer, der Makler nicht das Gegenteil beweisen), ist der Makler dafür natürlich in der Haftung. Unter anderem aus diesem Grund findet bei mir kein Ersttermin ohne zuvor erhaltenen, unterschriebenen Gesundheitsfragebogen statt.

Darüber hinaus bestehen natürlich weitere Möglichkeiten, wie bspw. die Gesundheitsfragen des späteren Antrags zum Teil der Beratungsdokumentation zu machen. Wobei spezielle Formerfordernisse einer Beratungsdokumentation so nicht bestehen.

Hallo Herr Breitag,

Bzgl der Unterscheidung Behandlungsfrei bzgl Beschwerdefrei ist hier doch noch die Frage relevant, inwieweit eine „Selbsttherapie“ ohne dokumentierte Arztkontakte oder dergleichen Nachweisbar ist.

Um beim Beispiel der Neurodermitis zu bleiben: es kann einem VN, der behauptet, über zB 5 Jahre keinerlei Beschwerden gehabt oder Therapien durchgeführt zu haben, nichts gegenteiliges nachgewiesen werden, wenn er keine Rezepte oder sonstigen Behandlungen erhalten hat, oder?

Das ist in der Praxis überhaupt kein Problem. Betroffene machen sich ggü. ihren Ärzten immer kränker als sie sind. Salopp, gegenüber Behandlern im Zuge des Leistungsfalls “ … ich hab da schon seit Jahren …“ …

Entsprechend muss der Versicherer im Leistungsfall nur die angeforderten medizinischen Unterlagen des Leistungsantrags neben den Antrag legen. Der Großteil der kausalen, schuldhaften vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzungen fliegt auf diese Art und Weise im Zuge der Anamnese im Leistungsfall ohne weiteres Zutun des Versicherers auf.

Insofern nein: Es ist völlig irrelevant, was Sie ggf. meinen mangels nicht einfacher Nachweisbarkeit verschweigen zu möchten. Der §19 VVG sieht eine Abwägung des Versicherungsnehmers, was der denn gern mitteilen möchte oder auch nicht, schlichtweg nicht vor.

Guten Tag Herr Breitag,

könnten Sie mir bitte die Bedeutung von „behandlungsfrei“ erläutern. In Bezug auf das oben genannte Beispiel der Neurodermitis (s.u.) verstehe ich es so, dass der Behandlungszeitraum mit dem letzten Arztbesuch endet und eine Selbstbehandlung zu Hause im Anschluss nicht darunter fällt. Stimmt das so?

„Eine Neurodermitis kann im Abfragezeitraum durchaus vollständig behandlungsfrei sein. Betroffene lernen mit der Erkrankung umzugehen. Bei sporadischem, geringfügigem Auftreten wird regelmäßig einfach mit fettenden Cremes behandelt, dafür bedarf es keines Arztbesuchs.“

Gilt der Fall zusätzlich als „beschwerdefrei“, wenn im Anschluss an den letzten Arztbesuch zu Hause keinerlei Beschwerden mehr auftreten, weil man den Beschwerden vorbeugt/sie vollständig kompensieren kann?

Danke für die Auskunft.

Exakt, wie im Artikel beschrieben. Beschwerdefrei wäre bei einer Neurodermitis erscheinungsfrei. Die Antwort haben Sie sich doch auch noch einmal selbst gegeben. Wenn ich etwas (selbst) behandle, ist es nicht beschwerdefrei. Sonst müsste ich ja nichts behandeln. Wenn ich nur vorbeugend „fette“ aber nichts erscheint, können auch keine Beschwerden da sein. Eben erscheinungsfrei.

Behandlungsfrei bezieht sich in den Antragsfragen einer BU immer auf Untersuchungen / Beratungen / Behandlungen bei Ärzten oder Heilberuflern.

Ich kann also – aber das steht auch eindeutig im Blog – sehr wohl behandlungsfrei (keine Ärzte / Heilberufler) aber eben nicht beschwerdefrei (erscheinungsfrei) sein.

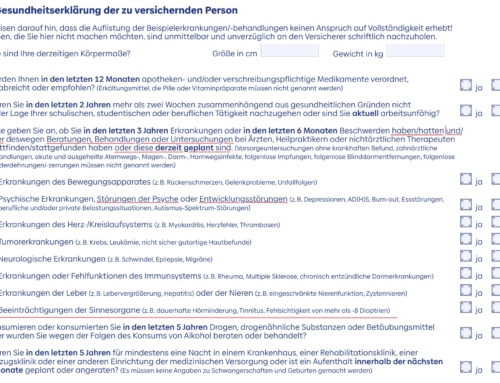

Guten Tag Herr Breitag,

die Baloise fragt in ihren regulären Antragsfragen nach „Bitte geben Sie an, ob Sie in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder in den letzten 6 Monaten Beschwerden haben/hatten und/oder deswegen Beratungen, Behandlungen oder Untersuchungen bei Ärzten, Heilpraktikern oder nichtärztlichen Therapeuten stattfinden/stattgefunden haben oder diese derzeit geplant sind.“. Diese Frage, vor allem der erste Teilsatz vor allem bis zu „und/oder“ erscheint mir erst einmal sehr offen und damit potenziell gefährlich. Sehen Sie das auch so? Was würde da zum Beispiel darunter fallen, was vor 6, 8 oder 12 Jahren stattgefunden hat? Beispiele: Muss ich die Hämorrhoiden und die Krampfadern angeben, die vor 8 Jahren festgestellt wurden und nach wie vor bestehen? Gilt das auch für den Leberfleck, der vor 12 Jahren festgestellt und nicht, wie vom Arzt angeraten, entfernt wurde? Muss ich den Heuschnupfen, den ich im Teenageralter hatte und der nach Desensibilisierung nie wieder auftrat, im Rahmen dieser Frage angeben?

Beste Grüße

Alexander Woltier

Den vereinfachten Baloise Antrag habe ich hier besprochen:

https://www.youtube.com/watch?v=LdgOqo5krE8

https://www.torsten-breitag.de/bu-aktionen-mit-vereinfachter-gesundheitspruefung/baloise-vereinfachte-gesundheitsfragen-bis-30

Der Antrag mit 5 Jahressystematik funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Am Ende ist das „und/oder“ eben „nur“ die Abbildung beider Systematiken. „Bestehen / bestanden“ und „untersucht / behandelt / beraten“ in einer Antragsfrage. Somit sind Krankheiten 5 Jahre auf beiden Systematiken und Beschwerden auf 6 Monate in beiden Systematiken abgefragt.

Die Systematik macht ja inhaltlich auch Sinn. Krankheit kann es ja nur sein, wenn ein Arzt konsultiert wurde, mal abgesehen vom Abfragezeitraum. Beschwerden (spürbare Einschränkungen im Alltag) bedingen keinen Arztbesuch.

Hämorrhoiden sind isoliert betrachtet eher Beschwerden (sofern Beschwerden denn vorlagen), Krampfadern können einen Krankheits- und Beschwerdewert haben. Ein Heuschnupfen, der binnen 5 Jahre nicht mehr (für den durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmer) bestand und / oder auch keine Beschwerden verursachte, kann in dem Antrag nicht angabepflichtig sein. Eine Story außerhalb der nach §19 VVG zumutbaren Gedächtnisleistung kann nicht angabepflichtig sein, wenn keine Beschwerden im Abfragezeitraum vorlagen und auch keine Behandlungen (bspw. Kontrolle durch Hausarzt) im Abfragezeitraum erfolgten.

Wenn die gesundheitlichen Storys so eindeutig sind, ist auch der Antrag eindeutig. In der Praxis ist das für gefahrerhebliche / entscheidungsrelevante Gefahrumstände selten der Fall, schon allein weil bspw. in den Akten durchgeschleift oder regelmäßig kontrolliert (sprich behandelt).

Guten Tag Herr Breitag,

haben Sie vielen Dank für Ihre schnelle und sehr kompetente Antwort.

Angenommen, man hat in den letzten 10 Jahren keinen Arztbesuch, Heilpraktikerbesuch usw. gehabt (außer einer Einstellungsuntersuchung ohne jeglichen Befund) und sich lediglich vor 3 und 7 Jahren mal einen Auszug aus der Krankenakte der PKV zusenden lassen. Man hat also Kenntnis von den Diagnosen, die > 10 Jahre her sind (s. Gedächtnisleistung). Sind dann dennoch alle Diagnosen von vor > 10 Jahren (also vor November 2014 jetzt im November 2024) irrelevant für die BU-Versicherung (s. beschwerdefreie (!) Hämorrhoiden, Krampfadern, Leberflecken, Heuschnupfen, Allergien, Panikstörung, Asthma, Migräne, Tinnitus …), obwohl ich davon weiß? Denn die „bestehen/bestanden“-Fragen fragen das ja im Prinzip ganz konkret ab und führen die 3-5-Jahres-Abfragen ad absurdum.

Beste Grüße

Alexander Woltier

Da liegt entweder ein gewaltiger Denkfehler vor oder der Artikel wurde nicht gelesen.

Siehe wortwörtlich im Artikel:

„Bei „bestehen, bestanden“ wird abgefragt, ob bspw. eine Erkrankung im Abfragezeitraum tatsächlich bestand. Es kommt nicht auf einen Arztbesuch an.“

Was im Abfragezeitraum nicht bestand, ist auch nicht abgefragt.

Guten Tag Herr Breitag,

vielen Dank für diesen interessanten Beitrag! Wie beurteilen Sie das Thema Bandscheibenvorfall, der außerhalb des Abfragezeitraums liegt?

Wie in diesem und in den zugehörigen Artikeln erläutert, geht es nie um isolierte Abfragezeiträume. Relevant ist und bleibt, was ganz konkret in der Antragsfrage erfragt ist.

Wenn erfragt, ist gem. §19 VVG auch immer der gesamte Gefahrumstand (und nicht nur Teilaspekte) erfragt, also das „W-Schema“: WAS war WANN, WARUM, WIE wurde BEHANDELT, WANN war WIEDER GUT?

Vor dem Hintergrund lässt sich über die reichlich unkonkrete Sammelbezeichnung „Bandscheibenvorfall“ (der Laie unterscheidet nicht einmal zwischen Protrusion und Prolaps, von Details gar nicht erst zu sprechen …) nichts Sinnvolles sagen.

Sofern etwas dauerhaft besteht / bestand (degenerative Veränderung) und dies in der konkreten Antragsfrage erfragt ist, ist es angabepflichtig. Handelt es sich um etwas Temporäres, zweifelsfrei abgeschlossen (bspw. nur mal Flüssigkeit ausgetreten, zweifelsfrei konservativ ausgeheilt), kann je nach konkreter Antragsfrage eine Verjährung möglich sein.

In der Praxis werden bei solchen Storys – sofern dauerhaft ein Problem – immer die Begleitumstände weitere Antragsfragen triggern. Beispielsweise nach dauerhaft bestehenden Beeinträchtigungen, erfolgten oder angeratenen Operationen, (weiterhin) kontroll- oder behandlungsbedürftigen Ergebnissen oder einfach nur in Bezug auf anhaltende Beschwerden.

Insofern kann man davon ausgehen, dass dauerhaft im Sinne der Annahmerichtlinien problematische Ausprägungen des Sammelbegriffs „Bandscheibenvorfall“ auch dauerhaft in üblichen Anträgen auf irgendeine Art und Weise erfragt sind.

Hallo Herr Breitag,

ich würde die vorherige Frage etwas konkretisieren wollen, um es besser zu verstehen zu können. Ich ziehe dazu als Beispiel die Gesundheitsfrage der Alten Leipziger (10.1/Stand 2025) heran:

„Bestehen körperliche, psychische oder geistige Beeinträchtigungen (auch angeborene Erkrankungen oder Behinderungen, Fehlbildungen, Blindheit, Gehörlosigkeit, Verluste oder Schäden an Körpergliedern oder Organen, Folgen von Operationen oder Unfällen, Bandscheibenschädigungen, Bewegungseinschränkungen durch z.B. Arthrose)?“

Müsste hier ein über 10 Jahre alter BSV, der konservativ behandelt wurde und seitdem „keine Probleme mehr macht“, angegeben werden?

Dieser „beeinträchtigt“ nicht – bewusst – im täglichen Leben , es ist auch keine OP oder Behandlung empfohlen, und er wird nicht kontrolliert. Es wird seitdem Sport gemacht. Aber der BSV ist da! Ist das zweifelfrei konservativ ausgeheilt?

Es sind zudem explizit „Bandbeschädigungen“ gefragt, ist dass dann nur im Zusammenhang mit einer bestehenden Beeinträchtigung zu sehen oder ist eine „Bandscheibenbeschädigung“ nach Fragen-Definition automatisch eine Beeinträchtigung?

Auch die Frage ist zunächst wieder auf 2 Ebenen falsch gestellt.

a) „Bandscheibenvorfall“ ist eine unkonkrete Sammelbezeichnung und sagt nichts darüber aus, was tatsächlich war

b) ohne das konkret zu wissen, kann keine Schlussfolgerung gezogen werden, ob Gefahrerheblichkeit und / oder Entschlussrelevanz gem. §19 VVG vorliegt

In Bezug auf erfragte Problematik gehören die Artikel „Rechtsgrundlagen“ und „Antragsfragen lesen / verstehen“ natürlich zusammen. Eine schematische Betrachtung ist für ein sinnvolles Ergebnis unerlässlich.

— Am Beispiel tatsächlich gestellter Antragsfragen (also ohne §22 VVG) —

Liegt eine VVA vor?

a) Wonach hat der Versicherer in Textform gefragt?

b) Liegt Gefahrerheblichkeit / Entschlussrelevanz vor?

Liegt eine schuldhafte VVA vor?

a) Hätte der durchschnittlich verständige Versicherungsnehmer (Ottonormaldoof)

b) bei (gem. §19 VVG) zumutbarer Gedächtnisleistung

c) objektiv oder offenkundig

d) die Antragsfrage bejahen müssen.

Interpretationsspielraum auf Seite VN gewährt der §19 VVG nicht, Vergessen gibt es bei Abfragezeiträumen von 5 Jahren nicht. Die zumutbare Gedächtnisleistung endet bei 10 Jahren (wenn nicht innerhalb des Zeitraums im Gedächtnis hätte bleiben müssen … sinngem. nur ein Arm, Krebs, HIV, etc. …).

—

Genau dieses Schema kann man weder beginnen noch sinnvoll abschließen, wenn die konkreten Details nicht bekannt sind.

Selektives Lesen von Antragsfragen geht da völlig am Thema vorbei. Alles in der Klammer ist eine (vom Gesetzgeber geforderte) beispielhafte aber nicht abschließende Aufzählung. Die Klammer und dort benannten Bandscheibenschädigungen (nicht „Beschädigungen) sind im Grunde irrelevant.

Beeinträchtigungen sind abweichend zu „Krankheiten / Beschwerden“ nicht definiert, stellen also analog zu Störungen nur eine Normabweichung dar. „Bestehen / bestanden“ erfragt losgelöst vom tatsächlichen Arztbesuch, ob besagtes noch „besteht oder bestand“ (hier binnen der letzten x Jahre).

—

Somit bleibt es bei den Antworten auf die Frage zuvor. Wahlweise besteht / bestand (im Abfragezeitraum) eine gefahrerhebliche / entschlussrelevante degenerative Veränderung der Bandscheiben oder eben nicht (bspw. folgenlos ausgeheilt, nur einmalig Flüssigkeit ausgetreten). In Folge dann Schema schuldhafte VVA …

Also ohne die Details zu kennen, lässt sich die Frage nicht beantworten.

Danke noch mal für die konkretisieren. Um das eine Beispiel hoffentlich konkreter und ausreichend zu machen.

Bandscheibenprolaps LWS L5/S1 rechts 2013: „Flüssigkeit“ bzw. der Bandscheibenkern ist ausgetreten und hat Nervenwurzel berührt. Beschwerden: Rückschmerzen und ausstrahlenden Nervenschmerzen bis ins Bein. (BSV könnte die Ursache für damaligen Beschwerden gewesen sein. Ärzte geben hier aber auch an, dass das ein BSV eine mögliche Ursache sein kann, in der Praxis es aber auch Menschen mit den gleicher Anamnese und ohne diese Symptome gibt). Konservativ behandelt durch Massage, Akupunktur, Krankengymnastik (über ca. 12 Monate), keine OP. Danach wieder gut, keine weitere Behandlung.

Bei der konkreten Frage der AL hätte ich es tatsächlich so gelesen, dass diese zeitlich „unbefristet“ gestellt wird.

Frage nach „Bestand“ (in dem Fall nicht aufgeführt) ohne konkreten Abfragezeitraum, ist demnach sehr kritisch, weil ich vermute dass jede Beschwerde, mal eine Beeinträchtigung war.

Bleibt ohne das MRT / CT reines Kaffeesatzlesen.

Ein erfolgreich konservativ behandelter Prolaps ist üblicherweise binnen 2-3 Monaten beschwerdefrei und wenn, dann binnen ca. 6 Monaten folgenlos ausgeheilt. Genau so kann man sich das ärztlich auch bestätigen lassen, wenn wahrheitsgemäß so gelaufen.

Siehe Artikel Arztbericht Berufsunfähigkeitsversicherung

Und wenn es vor 12 Jahren so war, kann man es entweder konsequenzlos mitteilen oder in die eigenen Unterlagen als Backup legen.

—

Die aktuelle Antragsfrage der AL unter der Zwischenüberschrift „Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand“ (Bestehen körperliche, psychische oder geistige Beeinträchtigungen …) stellt auf den Zeitpunkt der Willenserklärung ab (im Antragsmodell Eingang des Antrags). Dies ist marktüblich in einem 6-Monatszeitraum zu sehen. Am Ende würde ein Richter über dieses Detail entscheiden, aber eine zeitlich unbegrenzte Abfrage ist in diesem Fall weder zulässig noch hier gegeben.

Zeitlich unbegrenzt muss als solches zweifelsfrei erkennbar sein. Beispiel: „Bestand jemals eine Krebserkrankung“

Auch Antragsfragen sind analog AGB / AVB vor §305c BGB ff auszulegen.

Okay, ich schiebe sicherheitshalber mal nach: Bei einem sinnvollen BU-Versicherer „konsequenzlos“ mitteilen. Die AL hat ja in der Praxis keine echte Risikoprüfung mehr, nur noch das eVotum-Lottospiel. Und eVotum differenziert ja nur in „körperlicher Belastung ja / nein“ und „mehr als 3 Jahre beschwerdefrei ja / nein“, ahndet es aber egal wie mit Leistungsausschluss. Aber gut, jedes Schaf hat das Recht, sich seinen Wolf selbst auszusuchen.

Solche Fragen stellen ja eh keine Endkunden, eher Vermittlerkollegen. Insofern sollte das eigentlich klar sein.

Danke für Ihre ausführlichen Erläuterungen, lieber Herr Breitag! Wieder etwas gelernt.

Angenommen eine Frage wäre wie folgt formuliert: „Werden Sie derzeit von einem Facharzt, z. B. Orthopäden, derzeit untersucht, behandelt oder beraten?“ Müsste man hier angeben, wenn man von dem Hausarzt eine Überweisung zum Facharzt bekommen hat und schon bei dem Facharzt einen Termin gemacht hat, der aber zum Zeitpunkt der Antragstellung in der Zukunft liegt? Weil nur durch das Ausmachen des Termins findet ja noch keine Untersuchung, Behandlung oder Beratung statt.

Auch hier gilt, wie bei allen Fragen zuvor, es kommt auf die tatsächlichen Umstände (und den gesamten Antrag an). Selektives Lesen und wunschgemäßes Interpretieren von Antragsfragen funktioniert einfach nicht.

Grundsatz bleibt, die Interpretation von Antragsfragen steht dem Versicherungsnehmer gem. Intention Gesetzgeber (§19 VVG) schlicht nicht zu.

Ist der Gefahrumstand selbst für den durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmer wahlweise objektiv oder offenkundig gefahrerheblich (der VR hätte das zweifellos wissen wollen), ist die Argumentation „aber es war doch nur der Termin ausgemacht“ eher nutzlos. Die spürbaren Einschränkungen im Alltag, mit denen man nicht allein zurecht gekommen ist (= Beschwerden) lagen schon vor, die ärztliche Behandlung hat bereits begonnen. Im Regelfall ist auch der Hausarzt ein Facharzt (bspw. Internist oder Allgemeinmedizin), wenige verbliebene Dinosaurier mal ausgenommen.

Bei Trivialaspekten („… lassen se mal nen Hautarzt auf den Leberfleck gucken …“) mag das anders aussehen.